2025年9月20日(土)・21日(日)に伊豆・伊東ビーチで開催された、障害者向け体験ダイビングイベント「すくすくプロジェクト」に、JUDFとして共催・参加してきましたので報告いたします。

【イベント概要】

イベント名: すくすくプロジェクト

開催日程: 2025年9月20日(土)、21日(日) (19日(金)打合せ及び練習日)

開催場所: 伊東ダイビングサービス、伊東ビーチ(新井の浜)

開催形態: 主催 すくすくハウス

共催 HSA(Handicapped Scuba Association)

(一社)全日本潜水連盟

KAKO-MARINE Project

協力 グロービス・スキューバダイビングクラブ

【企画の背景とJUDFとの関わり】

この企画は、JUDF会員である栫 幸宏(かこい ゆきひろ)指導員が立ち上げた、身体障害者を対象とした体験ダイビングイベントで、今年で3年目を迎えます。

主催の「すくすくハウス」は千葉県柏市にある障害者支援事業所で、共催の「KAKO-MARINE」は栫指導員の事業名、「グロービス・スキューバダイビングクラブ」は栫指導員が代表を務める経営大学院のダイビングクラブです。

HSAという団体名にはあまりなじみがないかもしれませんが、フルフェイスマスクを用いた障害者向けのダイビング指導や、障害者対応のインストラクター及びサポートダイバーの養成などを展開している専門の指導団体です。

先年、栫指導員からJUDF役員に対し、「自分が興したこの企画が、年々参加者が増え盛況となっている。JUDFとしてボランティアスタッフに協力してもらえないか」との提案がありました。こうした活動はJUDFの基本方針の一つ「ダイビングを通じた社会貢献」にも合致することから、理事会に諮り、連盟の今年度の年間事業として正式に共催として参加することとなりました。

【実施内容と参加者の構成】

体験ダイビング会は20日(土)・21日(日)の2日間にわたり実施されました。参加者は日ごとに異なり、初日は「すくすくハウス」の利用者(障害者)の方々、2日目はそのご家族(きょうだい児と保護者)に加え、栫指導員が冬季に取り組んでいるチェアスキー指導の利用者の方々(障害者)が参加されました。

「きょうだい児」とは、障がいのある兄弟姉妹を持つ健常児のことで、家庭内で親の関心や支援が障害を持つ兄弟に集中しがちなため、心理的な孤独感や我慢を強いられることが多いとされます。今回の企画では、そうしたきょうだい児にもダイビング体験の機会を提供することで、家族全体の理解と絆を深めることを目的としています。

20日は9名の障害者の方、21日は、障害者4名・きょうだい児2名・親御さん等ご家族9名の方にご参加いただき、体験ダイビングや海遊びを楽しんでいただきました。

さらに、参加者の思い出を形に残すため、伊東を拠点に活動されている水中写真家・佐野誠一郎さんにご参加いただき、参加者一人ひとり、そしてご家族ごとの記念写真を撮影していただきました。海に潜れた笑顔の写真は、皆さんのかけがえのない記録となったことと思います。

【JUDF参加者と事前練習】

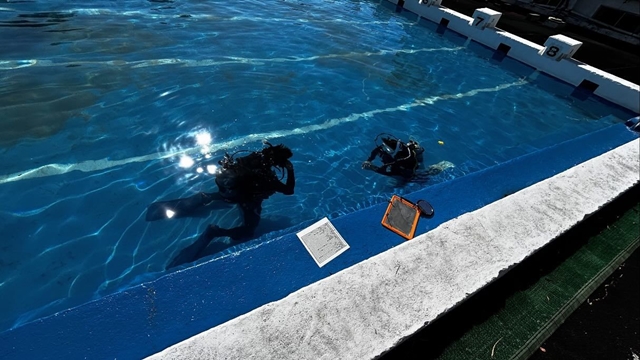

今回JUDFからは、山本理事長、中嶋監事、中谷監事、田嶋理事、石﨑と松下さん(会員外)が参加しました。山本理事長以外は障害者ダイビングのケアは初めての経験ですので、前日の19日から現地に入り、HSAの方から、車椅子での人の運び方、フルフェイスマスクの取り扱い方、車椅子に乗せた状態でのエントリー/エキジット、器材の装着~障害者ケアのダイビング体験の方法、などについてレクチャーを受け、実技練習を行いました。

HSAインストラクターからのレクチャー

HSAインストラクターからのレクチャー

車椅子ゲストのハンドリングなどの実技講習

車椅子ゲストのハンドリングなどの実技講習

インストラクター・サポートスタッフ・障害者役などをそれぞれに体験

インストラクター・サポートスタッフ・障害者役などをそれぞれに体験

【当日の活動】

当日は、障害者やきょうだい児の参加者一人一人に個別の担当者をつけ、またその他の人員を、水際担当・ダイビングメインスタッフ・ダイビングサブスタッフの各パートに分けて体験ダイビングをサポートしました。

・水際担当:フルフェイスマスクの装着と脱装、エントリー/エキジットの補佐

・メイン:フルフェイスマスクへのエアー供給(タンク)

体験ダイバーの体勢コントロール

・サブ:体験ダイバーの誘導・先導

フルフェイスマスクを使用した体験ダイビングでは、はじめは海を怖がったり、緊張から身体がこわばったりしていた子どもたちも、徐々に海の感触やレギュレーターからの呼吸に慣れ、カメラマンに向かってピースサインを送るほどにリラックスしていきました。

水中を見ながらゆっくり一周すると、魚を見つけて指をさし、大きく喜びを表す姿も見られました。体験を終えた後には、「もう一度もぐりたい」「もっと深く潜ってみたい」といった声も上がり、ビーチはたくさんの笑顔に包まれていました。

きょうだい児はご両親とそろって体験ダイビング!

きょうだい児はご両親とそろって体験ダイビング!

ダイビングの後のランチタイムには、炭火で焼いたホットサンドやフランクフルト、冷やしうどんなどを楽しんでもらいました。

午後に行ったスイカ割りでは、車椅子の子どもたちが振り下ろした棒がスイカに命中した瞬間には、大きな歓声と拍手が送られていました。ビーチサイドでのこうした活動は、参加された方たちにとっては大変珍しい経験で、忘れられない一日になったのではないかと思います。

【今後のJUDFとしての関り】

今回の活動は、JUDFにとっても新しいチャレンジであり、障害者支援の現場に直接関わる貴重な機会となりました。初めて経験することも多く、3日間を通じて多くの学びと気づきを得ることができました。

帰りの車窓から大きく手を振ってくれた子どもたちの笑顔は、私たちスタッフにとっても忘れがたい感動を残してくれました。ダイビングを通じて、参加者の心に残る体験を届けることができたことは、JUDFの理念「ダイビングを通じた社会貢献」の実践そのものだと感じました。

来年以降もこの企画が継続されるようであれば、JUDFとしても引き続き協力していきたいと考えています。ご興味のある方は、ぜひ次回の企画に参加してみてください。

この現場での体験は、インストラクターとしての視野を広げるだけでなく、ダイビングの可能性を再発見する貴重な機会になるものと思います。

企画・実行にご尽力された栫指導員、すくすくハウスの皆さま、HSAのスタッフの皆さま、そして当日ご活躍いただいたグロービス・ダイビングクラブをはじめ、多くのボランティアスタッフの皆さま、そして、ご参加いただいた皆さまとご家族の皆さま、すべての方々に心より感謝申し上げます。

誠にありがとうございました。

(E-238 石﨑宏人)

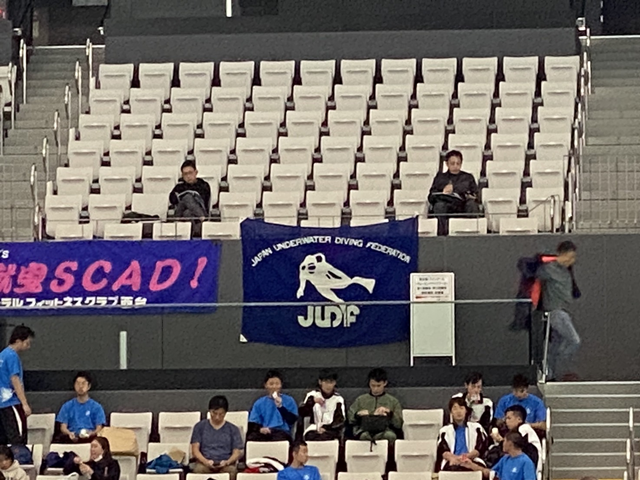

今年新たに作られた JUDF PR アイテム「スウィングバナー」(のぼり)!!

今年新たに作られた JUDF PR アイテム「スウィングバナー」(のぼり)!! 横断幕も初披露!!

横断幕も初披露!! 司会の進行で会議が開会!

司会の進行で会議が開会! 前代表理事 重江会長からのご挨拶

前代表理事 重江会長からのご挨拶 一般審議が順当に進んだ後

一般審議が順当に進んだ後 米澤選挙管理委員長より、役員改選の動議

米澤選挙管理委員長より、役員改選の動議 受賞代理は福田介人理事

受賞代理は福田介人理事 総会に出席してくれた、菊川指導員、荒井指導員から自己紹介をいただきました。

総会に出席してくれた、菊川指導員、荒井指導員から自己紹介をいただきました。

HSAインストラクターからのレクチャー

HSAインストラクターからのレクチャー 車椅子ゲストのハンドリングなどの実技講習

車椅子ゲストのハンドリングなどの実技講習 インストラクター・サポートスタッフ・障害者役などをそれぞれに体験

インストラクター・サポートスタッフ・障害者役などをそれぞれに体験

きょうだい児はご両親とそろって体験ダイビング!

きょうだい児はご両親とそろって体験ダイビング!

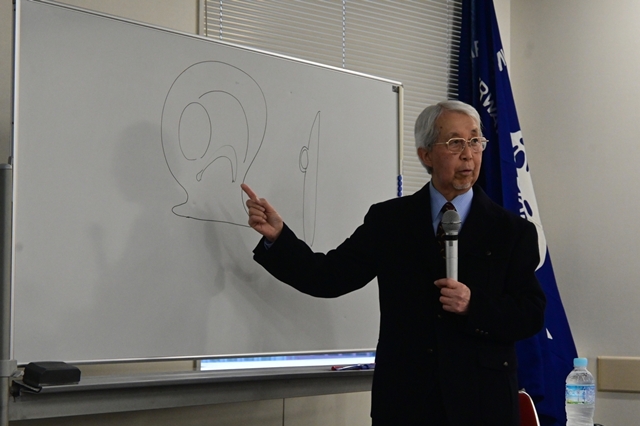

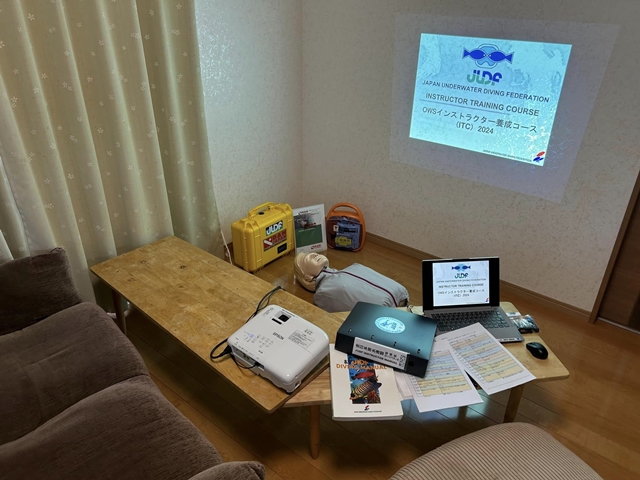

スライドを用いた学科知識の講義

スライドを用いた学科知識の講義 動画を使って、救命救急手順の一連の流れを確認

動画を使って、救命救急手順の一連の流れを確認 人形を用いたトレーニングも徹底的に行います

人形を用いたトレーニングも徹底的に行います 酸素キットの使い方はスクーバとは少し違いますのでしっかりと!

酸素キットの使い方はスクーバとは少し違いますのでしっかりと!

スカイタワーを望む素敵なロケーション!

スカイタワーを望む素敵なロケーション! Room113 昨年よりも広い会場でした!

Room113 昨年よりも広い会場でした!

新インストラクター草野優太さん

新インストラクター草野優太さん 新インストラクター松尾隆弘さん

新インストラクター松尾隆弘さん